我国水产养殖发展历程

水产养殖是我国农业的重要组成部分,也是保障粮食安全、促进农民增收的关键产业,从早期的传统捕捞到现代化、集约化养殖,我国水产养殖经历了翻天覆地的变化,本文将梳理我国水产养殖的发展历程,并结合最新数据,分析当前行业现状及未来趋势。

我国水产养殖的起源与早期发展

我国水产养殖历史悠久,可追溯至3000多年前的商周时期,最早的养殖方式以池塘养鱼为主,主要品种包括鲤鱼、草鱼等,到了唐宋时期,养殖技术逐渐成熟,出现了稻田养鱼、围栏养殖等模式,明清时期,沿海地区开始发展贝类养殖,如牡蛎、蛤蜊等。

新中国成立后,水产养殖进入快速发展阶段,20世纪50年代,国家推广“四大家鱼”(青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼)人工繁殖技术,大幅提高了养殖效率,70年代,对虾、扇贝等海水养殖品种开始规模化生产,水产养殖逐步从淡水向海水扩展。

改革开放后的水产养殖腾飞

改革开放后,我国水产养殖迎来黄金发展期,1985年,国家提出“以养为主,养捕结合”的方针,推动水产养殖向集约化、规模化方向发展,90年代,随着饲料工业的进步和养殖技术的提升,我国成为全球最大的水产养殖国。

这一阶段的关键突破包括:

- 人工育苗技术突破:解决了多种经济鱼类、虾蟹类的人工繁殖难题。

- 网箱养殖推广:在湖泊、水库等水域推广网箱养殖,提高单位面积产量。

- 海水养殖崛起:对虾、海带、扇贝等海水养殖品种快速发展,沿海地区形成规模化产业带。

21世纪以来的现代化水产养殖

进入21世纪,我国水产养殖进入高质量发展阶段,科技创新、生态养殖、智能化管理等成为行业关键词。

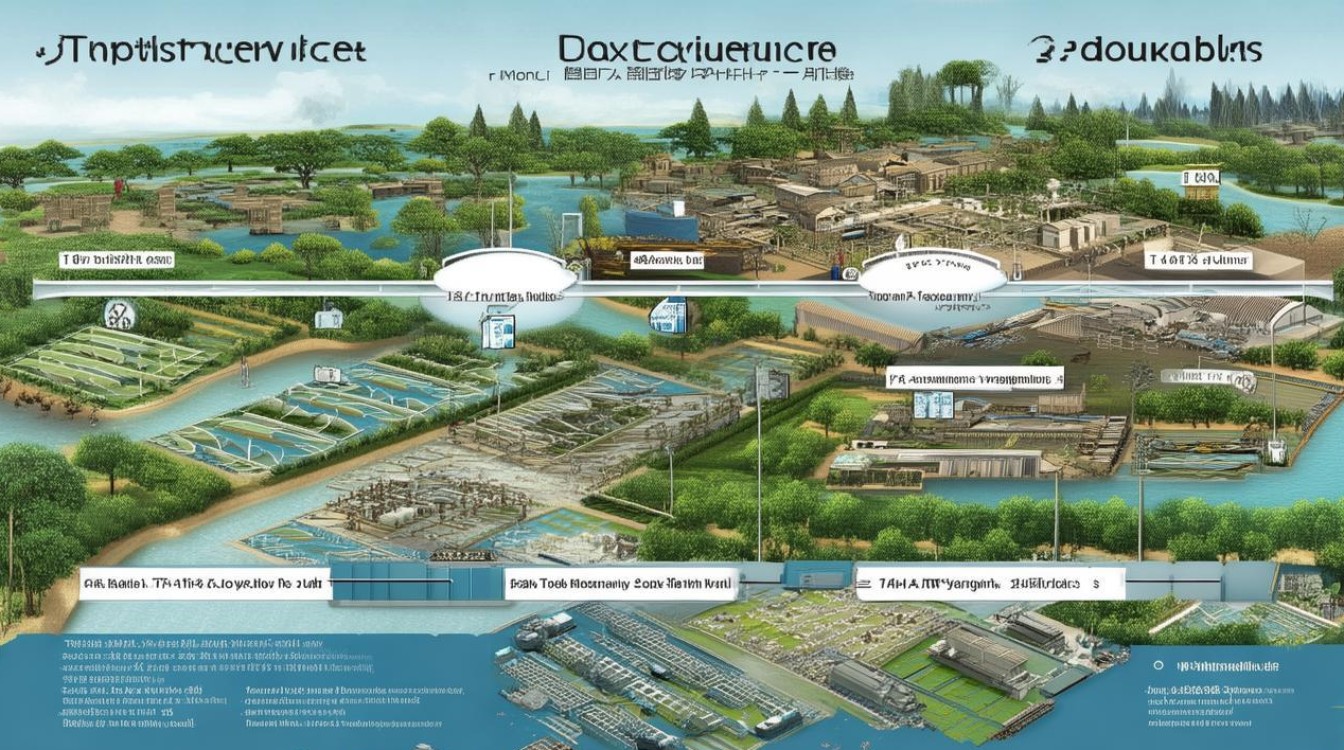

养殖模式升级

- 循环水养殖(RAS):通过水处理技术实现水资源循环利用,减少环境污染。

- 深远海养殖:利用大型网箱、养殖工船等设施,拓展养殖空间。

- 稻渔综合种养:推广“稻虾共作”“稻蟹共生”等模式,提高土地利用效率。

品种结构优化

近年来,高附加值品种如石斑鱼、大黄鱼、南美白对虾等养殖规模扩大,传统低值鱼类占比下降。

政策支持与行业规范

国家出台《全国渔业发展第十四个五年规划》《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》等文件,推动行业向绿色、可持续方向发展。

我国水产养殖最新数据与行业现状

根据农业农村部最新统计,2023年我国水产养殖总产量达5635万吨,占全球水产养殖总量的60%,以下是部分关键数据:

| 指标 | 2023年数据 | 同比增长 | 数据来源 |

|---|---|---|---|

| 水产养殖总产量 | 5635万吨 | +3.1% | 农业农村部 |

| 淡水养殖产量 | 3180万吨 | +2.8% | 农业农村部 |

| 海水养殖产量 | 2455万吨 | +3.5% | 农业农村部 |

| 养殖水产品出口额 | 236亿美元 | +5.2% | 海关总署 |

| 水产饲料产量 | 2520万吨 | +4.7% | 中国饲料工业协会 |

(数据截至2023年,来源:农业农村部、海关总署、中国饲料工业协会)

主要养殖省份产量排名(2023年)

- 广东省:782万吨

- 山东省:735万吨

- 福建省:568万吨

- 江苏省:492万吨

- 湖北省:456万吨

(数据来源:农业农村部)

当前面临的挑战与未来趋势

尽管我国水产养殖规模全球领先,但仍面临一些挑战:

- 环境压力:部分区域养殖密度过高,导致水质恶化。

- 病害问题:如对虾白斑病、鱼类虹彩病毒等影响产业稳定。

- 市场波动:国际贸易形势变化影响出口。

未来发展趋势:

- 绿色生态养殖:推广低排放、低污染模式,如多营养层次综合养殖(IMTA)。

- 智慧渔业:利用物联网、大数据优化投喂、监测水质。

- 深远海养殖:开发离岸养殖技术,缓解近海环境压力。

- 品牌化发展:打造优质水产品牌,提升市场竞争力。

我国水产养殖正从“量”的增长转向“质”的提升,科技创新和可持续发展将成为未来核心驱动力,随着政策支持和技术进步,行业有望继续保持全球领先地位,为保障食物安全和促进乡村振兴发挥更大作用。