本品种选育的基本措施是指通过系统性的科学方法,对现有品种或群体进行遗传改良,以培育出符合特定育种目标的新品种或改良品种,其核心在于利用遗传学原理和育种技术,选择具有优良性状的个体或群体,通过杂交、选择、鉴定等手段,稳定并积累目标基因,最终实现品种的优化,以下是本品种选育的主要基本措施:

明确育种目标是选育工作的前提,育种目标需要根据市场需求、生产条件、生态适应性以及品种的用途(如高产、优质、抗病、抗逆等)综合制定,若选育抗病小麦品种,则目标应包括高抗特定病害、产量稳定、品质优良等;若选育观赏花卉,则目标可能聚焦于花色、花型、花期长短等性状,目标的制定需具体、可量化,并具有可实现性,避免过于宽泛或不切实际。

搜集和整理原始材料是选育的基础,原始材料包括地方品种、育成品种、野生近缘种、突变体等,这些材料是基因的载体,蕴含着丰富的遗传变异,搜集时需注重材料的多样性,确保其在目标性状上存在显著差异,抗病育种需搜集具有不同抗病基因的材料,品质育种需搜集具有不同营养成分或加工特性的材料,对搜集到的材料需进行详细整理、编号、登记,并建立档案,包括来源、形态特征、生物学特性、抗逆性等,为后续选择提供依据。

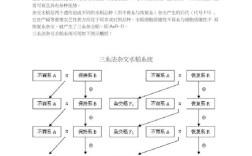

第三,选择是本品种选育的核心环节,包括混合选择法和系谱选择法等,混合选择法适用于异花授粉作物或自花授粉作物中某些性状的改良,其方法是从原始群体中根据目标性状选择优良个体,混合脱粒,下一代混合种植,通过多代选择使群体中目标基因频率提高,最终形成改良品种,系谱选择法则适用于自花授粉作物,其流程是选择单株→分别脱粒→按株系种植→对各株系进行鉴定→选择优良株系→继续种植,直至性状稳定,选择时需注意,选择压力应集中在目标性状上,同时兼顾其他重要性状,避免过度选择导致遗传基础狭窄,选择需在适宜的环境条件下进行,以准确鉴定材料的真实表现。

第四,杂交育种是创造变异的重要手段,尤其在现有材料缺乏目标性状时,通过选择具有互补性状的亲本进行杂交,可以打破基因连锁,实现基因重组,产生新的变异类型,杂交时需考虑亲本的配合力,选择综合性状好、目标性状突出的亲本,杂交方式包括单交、回交、复交等,单交(如A×B)操作简单,适合亲本差异较小的情况;回交(如A×B→BC1)用于将某一亲本的特定性状导入另一亲本,常用于改良单一性状;复交(如(A×B)×C)可综合多个亲本的优良性状,适合复杂性状的改良,杂交后代需通过多代自交和选择,使目标性状稳定并纯合。

第五,后代选择与鉴定是确保选育效果的关键,杂交或选择产生的后代需种植足够的群体数量,以保证足够的遗传变异,在低世代(如F2、F3),主要进行单株选择,根据目标性状淘汰不良个体;高世代(如F4及以后)则进行株系选择,通过比较试验鉴定株系的产量、品质、抗性等性状,鉴定需设置重复和对照,采用随机区组设计等科学方法,确保数据的准确性和可靠性,需进行多年多点试验,以检验品种的稳定性和适应性。

第六,品种比较试验与区域试验是选育品种推广前的必要环节,将表现优良的品系与当地主栽品种(对照)进行比较,在不同生态条件下测试其产量、抗性、品质等性状的表现,以确定其适应性和推广价值,试验需严格按照国家或行业制定的规范进行,数据需经统计分析,确保品种的增产或改良效果显著。

第七,品种审定与推广是选育工作的最终目标,通过品种比较试验和区域试验后,表现优异的品种需报请品种审定委员会审定,审定通过后方可获得品种权并推广种植,推广过程中需配套相应的栽培技术,确保品种的优良性状得以充分发挥。

现代育种技术如分子标记辅助选择、转基因技术、基因组选择等已广泛应用于本品种选育中,可提高选择效率,加速育种进程,分子标记辅助选择可早期鉴定目标基因,缩短育种周期;基因组选择可通过全基因组预测评估个体的育种值,适用于复杂性状的选择。

以下为不同选择方法的特点比较:

| 选择方法 | 适用作物 | 操作流程 | 优点 | 缺点 |

|---|---|---|---|---|

| 混合选择法 | 异花授粉作物 | 选择优良个体→混合脱粒→混合种植 | 操作简单,速度快 | 难以消除不良基因 |

| 系谱选择法 | 自花授粉作物 | 选择单株→按株系种植→鉴定选择 | 可追溯遗传背景,选择精准 | 操作复杂,耗时较长 |

相关问答FAQs:

-

问:本品种选育与杂交育种有何区别?

答:本品种选育是在现有品种或群体内通过选择和自交等手段改良品种,不涉及不同品种间的杂交,主要利用品种内存在的遗传变异;而杂交育种是通过不同品种或种间的杂交创造新的变异,再通过选择培育新品种,通常能综合多个亲本的优良性状,变异范围更广。 -

问:为何本品种选育需进行多年多点试验?

答:多年多点试验可以全面评估品种在不同年份(气候条件)和不同地点(土壤、生态条件)下的表现,检验品种的稳定性(基因型与环境的互作)和适应性,若品种仅在某一特定环境下表现良好,则推广价值有限;多年多点试验可确保品种在广泛区域内具有稳定的优良性状,降低推广风险。